65岁的杨先生两个月前在外院确诊胸腹主动脉瘤,检查结果显示瘤体长度竟有17cm,直径7.5cm。他和家人辗转多地医院,均因为“瘤体累及内脏4个主要分支,均需要全部重建,且手术创伤大,难度高,还存在胃肠道缺血、截瘫、肠缺血、肾缺血等诸多风险”而无法收治。经过了解,杨先生来到郑州大学五附院,找了血管外科专家、副院长王兵教授。

▲ “胸腹主动脉瘤覆膜支架内脏四分支开窗腔内隔绝术”示意图

副院长王兵教授详细了解患者病情,在与家属充分沟通后,决定为杨先生实施胸腹主动脉瘤覆膜支架内脏四分支开窗腔内隔绝术。由于这种复杂腔内修复技术需要术前充分评估、精确测量定位、技术难度高,目前能开展此类高难度手术的医院很少,经王兵教授耐心细致的讲解,终于使杨先生和家属的焦虑心情如释重负,欣然接受并期盼早日手术,拆除体内不定时“炸弹”。

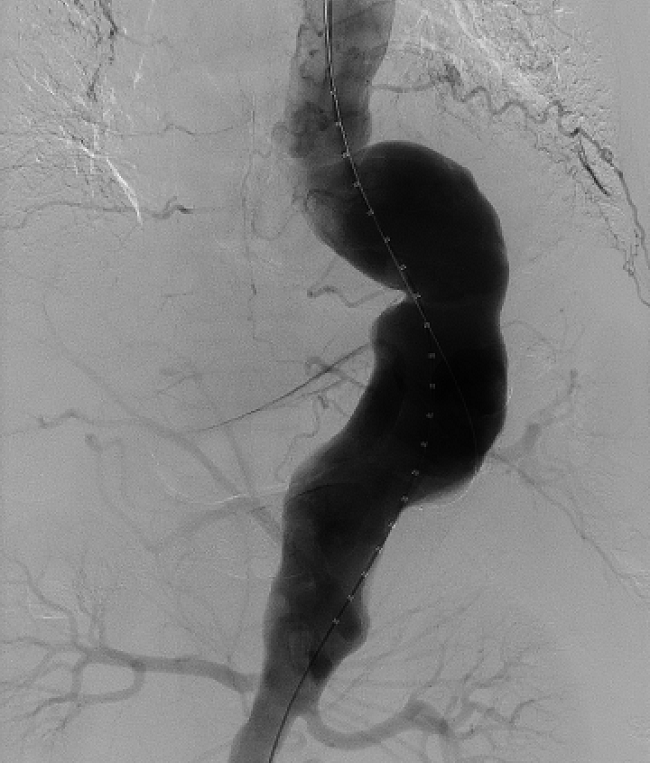

▲ 术中造影:胸腹主动脉瘤

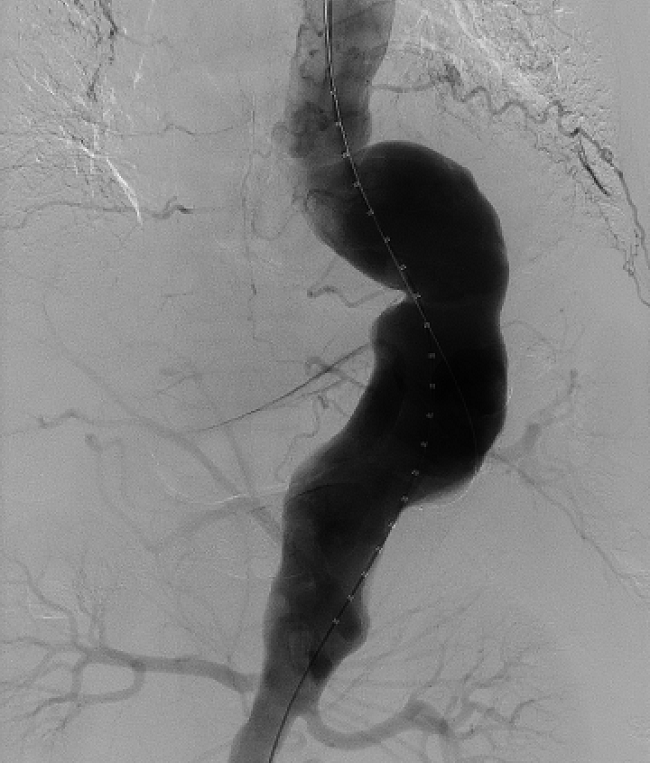

▲ 支架释放后造影:内脏四分支通畅

▲ 术后造影:瘤体隔绝,内脏分支血管血流通畅

在手术麻醉科主任胡强夫、医生郭佩垒的配合下,王兵教授带领血管外科崔文军主任、安乾副主任、任菲副主任医师、王梦宇医师向这一高难度手术发起挑战。凭借丰富临床经验及精准介入手术技能,在杨先生的左上肢、腹股沟部行穿刺,通过造影实时确认胸腹主动脉瘤位置。在DSA监视屏监测及导丝的引导下,王兵教授团队成功将体外开窗的覆膜大支架精确植入到动脉瘤部位,并将覆膜小支架超选置入内脏4分支腹腔干动脉、肠系膜上动脉、双侧肾动脉内,从而将血流与薄弱的瘤壁隔绝,不仅消除了瘤体破裂、出血隐患,还保留了内脏分支血流的通畅,防止胃肠道、肝胆胰脾、双肾等重要脏器的缺血现象。经过长达5个小时尽心尽力、一丝不苟的操作,王兵教授团队成功拆除了这颗不定时“炸弹”,杨先生转危为安。术后两周CTA复查提示“胸腹主动脉瘤隔绝效果佳,内脏动脉支架通畅”,恢复效果良好。

王兵教授介绍,胸腹主动脉瘤就像体内不定时炸弹,存在随时破裂猝死风险。该手术的成功开展标志着医院通过介入手段对血管疾病的诊断及治疗技术有了进一步提升,在介入治疗技术上实现新突破,也将进一步造福广大血管疾病患者。

近年来,郑州大学五附院副院长王兵教授血管外科团队不仅开展常规的主动脉腔内隔绝术,还成功开展一系列复杂腹主动脉腔内治疗技术,例如“烟囱技术”,“体外开窗技术”“八爪鱼技术”等。

来源:血管外科 任菲

宣传科编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 田晓庚

田晓庚 宋俊莉

宋俊莉

首页

首页