你是否还在为肠镜报告上的“息肉”担惊受怕?

你是否还在疑惑这个“息肉”到底是什么?

是肿瘤吗?需要治疗吗?

今天这篇文章就走近肠道息肉,让我们一起来揭开肠道息肉神秘的面纱。

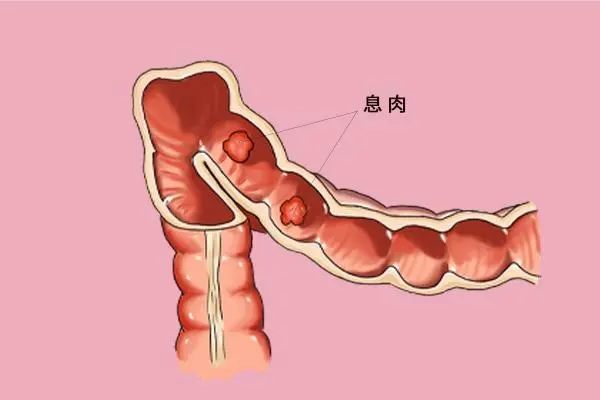

什么是肠息肉?

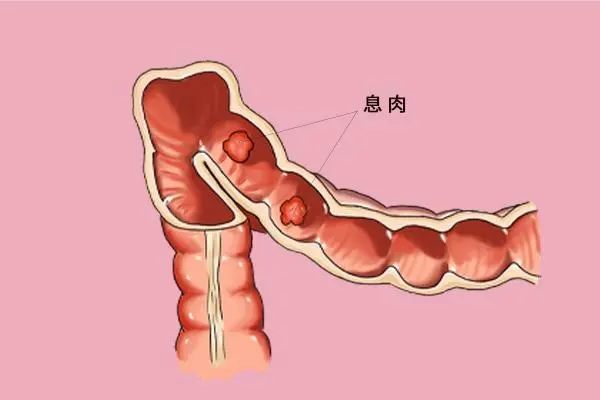

肠道息肉就是肠道粘膜上所有隆起性的病变。通俗地说,就是肠道上长了一些肉疙瘩,包括了肿瘤性和非肿瘤性病变。

息肉一般都较小,细长弯曲,形状不规则,一端游离或两端附着在肠壁上而中间悬空,呈桥样。

在未确定其病理性质之前统称为息肉,明确病理性质后则按部位直接冠以病理诊断学名称,如结肠管状腺瘤、直肠原位癌、结肠炎性息肉等。

为什么差别对待肠息肉?

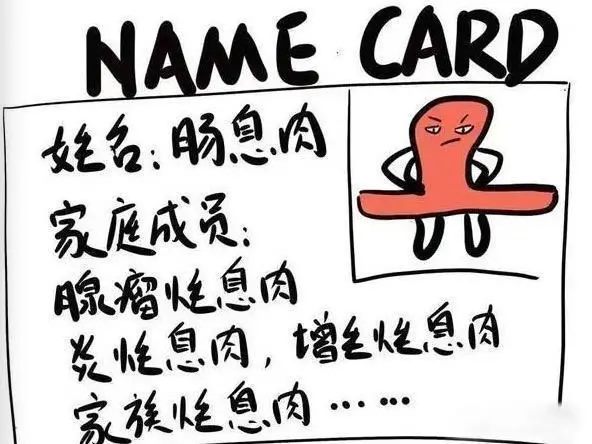

大肠息肉从性质上划分,常见的主要是炎性息肉和腺瘤性息肉,前者由肠道增生性炎症引起几乎不恶变。

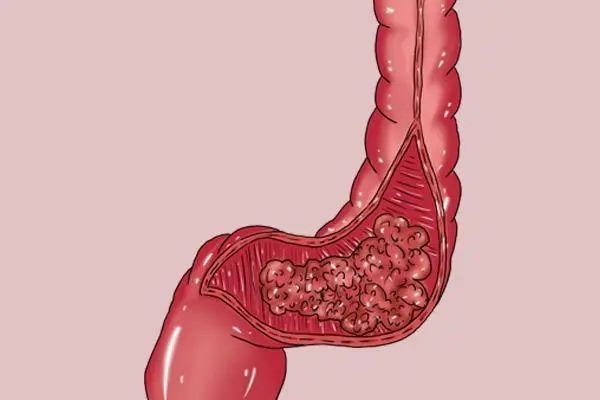

腺瘤性息肉恶变的几率较炎性息肉高,腺瘤属癌前病变已被公认。腺瘤分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和混合性腺瘤三种,绒毛状腺瘤的癌变率最高,管状腺瘤的癌变率最低。

增生性息肉

最常见的一种息肉,又名化生性息肉。直径多 <1cm,表面光滑,基底较宽,单发或多发。这类息肉几乎不发生恶变。

炎症性息肉

又名假息肉,是肠黏膜长期受慢性炎症刺激而形成的息肉样肉芽肿。

管状腺瘤

起源于直肠或结肠的良性息肉被称为腺瘤,管状腺瘤十分常见,尤其是在50岁之后。此类息肉癌变率约1%-5%。

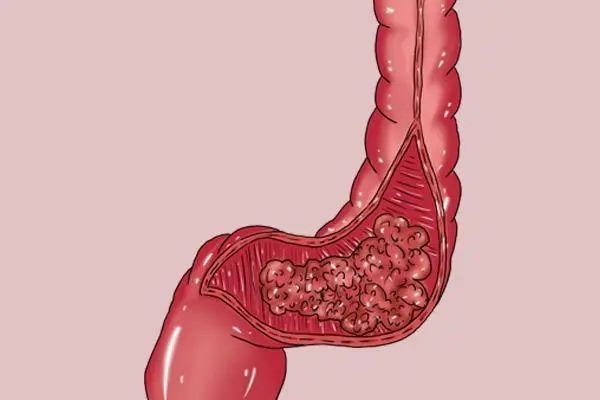

绒毛状腺瘤

较少见,多为单发。以直肠最常见,其次为乙状结肠。此类息肉癌变率较高,较管状腺瘤高10倍以上。

混合状腺瘤

这类癌变率介于管状腺瘤与绒毛状腺瘤之间。

家族性息肉病

癌变率几乎100%。

发现肠息肉一定要切除吗?

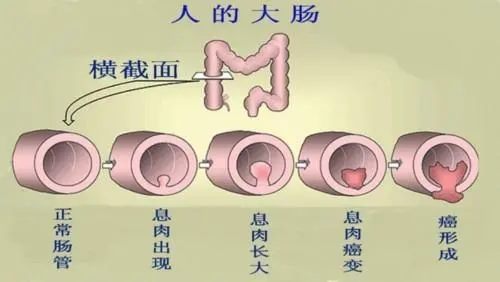

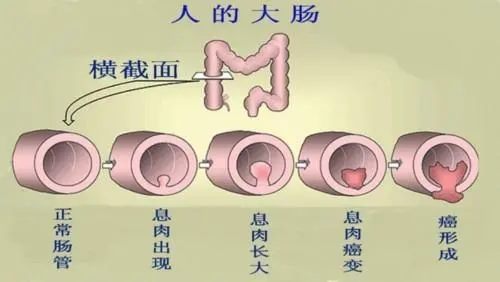

前面已经提到,肠息肉大部分是肠黏膜的一个新生物,在未作病理检查这个“金标准”之前,一切诊断只是猜测,不切除它,留在体内毕竟是一个“定时炸弹”。若是恶性,危害自不必说。

如果是腺瘤等癌前病变,则相当于一个“定时炸弹”,随着息肉的增大,数目的增加,癌变机会也迅速增大。

据最新的一些文献报道,从腺瘤性息肉发展到癌至少需要5年,平均在5~10年。另外腺瘤息肉癌变与其大小、形态和病理类型有关。广基腺瘤的癌变率较有蒂腺瘤高,腺瘤越大,癌变的可能性越大。腺瘤结构中绒毛状成分越多,癌变的可能性越大。

即使是炎症性息肉,对身体的危害性虽然小些,但随着息肉的增大,也可能带来一系列临床症状,如长期便血、腹泻、肠套叠甚至肠梗阻等。因此,发现肠息肉应将其切除,如果因故没有切除,需定期复查。

完整切除的息肉标本送病理检查,以最终判定息肉的性质。病理结果才是息肉诊断的“金标准”。

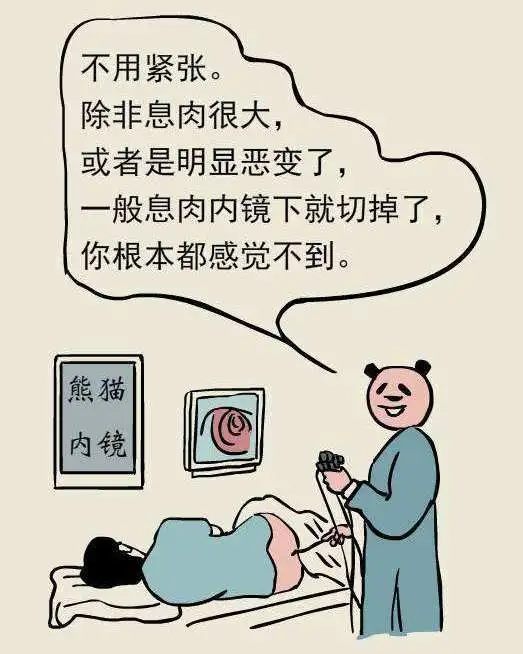

发现肠息肉,该怎么切除?

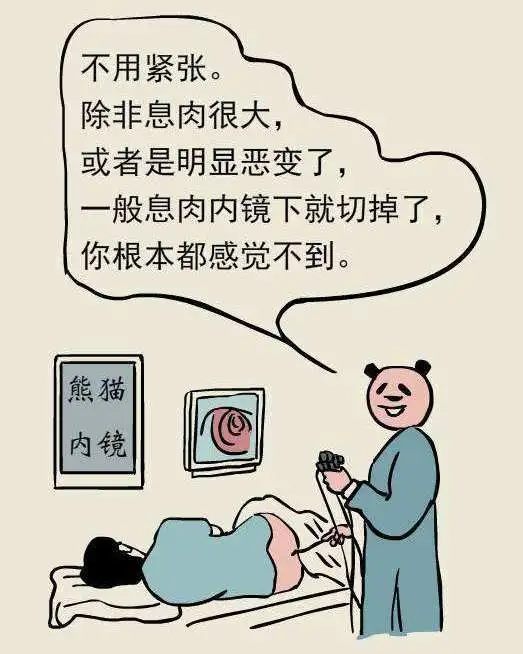

结直肠息肉的手术方法有很多种,主要分为三大类,即结肠镜下切除、经肛门手术切除和开腹手术切除。

绝大多数结直肠息肉不需要进行开腹手术,在结肠镜下就可以切除。

结肠镜下切除术又可以分为:凝除术、钳除术、圈除术、内镜粘膜切除术(EMR)和内镜粘膜下剥离术(ESD)及其它术式。

小的息肉可以热活检钳凝除,较大的息肉则可以用热活检钳钳除,带蒂的息肉可以用圈套器圈除。而大息肉和扁平的息肉则需要行EMR或ESD治疗。

内镜下结肠息肉切除方法多种多样,可根据息肉特点、部位、术者技术水平和现有设备选择合适的方法。

良性肠息肉为什么还要复查?

肠道腺瘤性息肉复发过程很复杂,受到多种因素的影响。

可以这么理解:肠息肉切除后,导致肠道长息肉的原因或环境没有改变,这片“土壤”还是容易滋生息肉的。尤其是息肉数目较多、息肉大、腺瘤性息肉者更要复查!

大肠息肉术后复发率高可能还与以下两个原因有关:

1、大肠息肉的发病原因不是很明确,手术只是去除了息肉,并未去除病因,所以容易复发。

2、大肠镜检查时,大肠息肉的漏诊率高。这是由于肠道准备情况、医生经验、手法以及大肠的生理结构等影响。

什么时候应再复查肠镜?

临床上通常根据结肠镜病理检查结果、切除完整性、肠道准备、健康状况、息肉家族史和既往病史等来决定复查时间。

对于低中风险息肉切除术后复查时间建议在1~3年内;高风险组则建议短期在3~6月内复查一次肠镜。

掌握病情一手资料的主管医生将会告诉你下次复查的时间。

最后告诉大家,保持健康的饮食作息及生活习惯,不抽烟,不喝酒,心情舒畅,多吃些富含膳食纤维的粗粮、新鲜蔬菜和水果,少吃煎炸熏烤以及过于辛辣的刺激性食物,保持良好的排便习惯,均有助于预防大肠息肉的产生。

我们应该对结肠息肉做到战略上藐视,战术上重视,“早发现、早治疗、定期复查”,还我们一个高质量的生活。

来源:消化内科一病区 白利梅

宣传科编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页