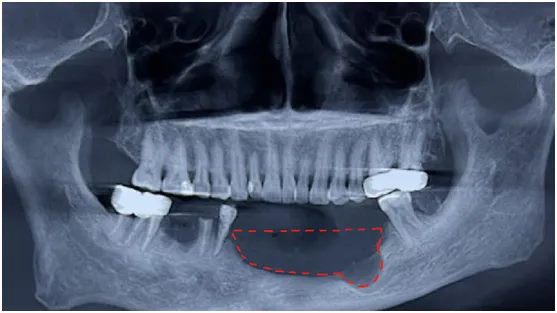

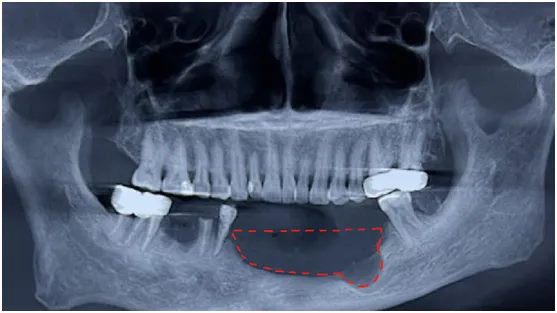

“医生,我牙还没拔,怎么骨头就少了一大块!”如果你也有过这种“骨头被吃掉”的惊悚体验,别慌,你可能遇到了“隐形刺客”——颌骨囊肿。

一、病因大揭秘:你的骨头为啥会“被吃掉”?

1. 牙齿“发脾气”:感染引发的“复仇记”

想象你的牙齿是个小工人,每天辛苦帮你嚼饭。但如果它被蛀虫(龋齿)咬出洞,或者牙神经(牙髓)发炎,就会变成“暴躁老哥”。炎症顺着牙根钻进骨头,像往气球里吹气一样,把骨头撑出一个囊腔——这就是根尖周囊肿(最常见的颌骨囊肿,约占60%)。

2. 牙齿“卡壳”:阻生牙的“空间争夺战”

智齿是个“叛逆少年”,经常横着长、倒着长,卡在骨头里出不来。它周围的组织被压得喘不过气,就会形成含牙囊肿。

3. 骨头“抽风”:代谢紊乱的“意外产物”

少数情况下,骨头自己会“闹脾气”。比如单纯性骨囊肿,就像骨头里突然冒出个“空泡泡”,具体原因连医生都说不清,可能和局部血液循环差有关。

4. 创伤“后遗症”:打架受伤的“隐藏彩蛋”

如果你曾经被球砸到脸、骑车摔掉牙,甚至做过口腔手术,骨头可能在修复过程中“手滑”,形成血外渗性囊肿(血液没排干净,慢慢变成囊液)。

二、症状自查:你的脸在“报警”吗?

1. 早期信号:无声的“膨胀”

颌骨囊肿早期像个“哑巴刺客”,毫无症状。但如果你突然发现:

①脸不对称:一边脸比另一边鼓,像偷偷塞了棉花糖。②牙齿“跳舞”:门牙突然歪了,或者后牙咬不上,别急着怪正畸医生,可能是囊肿在“推搡”牙齿。③摸到“硬包”:下巴或上颌骨能摸到圆滚滚的硬块,按下去有点弹,像踩了气球。④酸胀不适:固定某个部位偶尔感觉酸胀,但很快消失,再按压一下,确实比别处感觉异常。

2. 进展期警告:从“沉默”到“爆发”

当囊肿长大到一定程度,就会开始“搞事情”:①感染三件套:脸肿、发烧、流脓(味道像臭鸡蛋,别问我怎么知道的)。②神经“罢工”:下唇麻木(像打了麻药),或者上颌囊肿压到鼻腔,导致鼻塞、流鼻血。③牙齿“离家出走”:牙根被囊肿“吃掉”,牙齿松动得能踩点BGM。

三、治疗攻略:和囊肿的“分手指南”

1. 手术“拆弹”:小囊肿的“精准打击”

对于直径<2cm的小囊肿,医生会像“挖土豆”一样,把囊壁和内容物彻底刮除。术后可能塞个碘仿纱条(像塞棉花糖),防止复发。

2. 开窗“减压”:大囊肿的“温柔驯服”

如果囊肿>3cm,直接刮除可能伤到骨头。这时医生会在囊肿表面开个“小窗户”,每天用生理盐水冲洗,让囊液慢慢排干,囊肿就像泄了气的气球,逐渐缩小。

3. 植骨“修复”:骨头缺口的“填坑行动”

刮除囊肿后,骨头可能留个“大坑”。医生会取自体骨(比如下巴后面的骨头)或人工骨粉填进去,促进新骨生长。

4. 牙源性问题“溯源”:从根源掐断复发

如果囊肿和牙齿有关(比如根尖囊肿),必须处理病源牙:①死髓牙做根管治疗(杀神经)。

②阻生智齿直接拔掉(一劳永逸)。

四、预防秘籍:把囊肿扼杀在摇篮里

1. 定期“查户口”:每年洗牙时让医生拍张全景片,囊肿早期像玻璃上的小水珠,一拍就现形。

2. 蛀牙“零容忍”:发现小黑点赶紧补,别等疼到打滚才就医。

3. 智齿“早决断”:阻生智齿就像不定时炸弹,18-25岁是拔智齿黄金期。

4. 外伤“不拖延”:摔掉牙或下巴受伤,24小时内必须看医生,别让血凝块变成囊肿。

颌骨囊肿虽然听起来可怕,但只要早发现、早治疗,完全能把它“收拾得服服帖帖”。记住,你的脸不是气球,别让它随便“膨胀”!如果发现异常,赶紧来找“拆弹专家”哦!

来源:医疗美容科•整形外科 朱利鹏

党委宣传统战部编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

史丽霞

史丽霞 李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼

首页

首页