我们都知道,

心脏是身体的“发动机”,

不知疲倦地将富含氧气的血液泵向全身各处。

但你是否想过:

奔腾向前的血液,如何克服重力,

从身体最远端(尤其是腿部)

重新“爬”回心脏?

答案就藏在你小腿深处——

一块名叫比目鱼肌的强大肌肉!

它深藏不露,却肩负重任,

被誉为身体的“第二心脏”,

是维持健康循环不可或缺的“幕后功臣”。

今天,就让我们重新认识

这位低调的“生命引擎”!

一、为什么比目鱼肌敢称"第二心脏"?

心脏可以依靠强大的收缩力将富含氧气的血液输送到全身,但只出不进是不能进行下一个循环的。这个循环还需要一个关键的闭环——让输送出去的血液重新回流到心脏,重新补充氧气。要想解决这个问题,就需要比目鱼肌像“水泵”一样,将下肢末端的静脉血源源不断的泵回心脏。

比目鱼肌位于小腿后侧,在腓肠肌深面,几乎被其所遮盖,其形状如比目鱼,故名“比目鱼肌”。比目鱼肌起自胫、腓骨的上端,与腓肠肌会合,在小腿上部形成膨隆的肌腹,向下续为跟腱,止于跟骨结节。受胫神经支配。此肌肥厚、强健,对人体站立、行走、跑跳等有重要作用。

当我们行走、踮脚时,比目鱼肌会规律地收缩与舒张,它如同精密的液压装置,每一次收缩都能推动下肢静脉血克服重力,逆流回心脏。研究显示,正常步行时比目鱼肌的泵血效率可使下肢静脉血回流速度提升3-4倍。一旦这块肌肉功能减弱,就可能引发静脉曲张、下肢水肿等一系列问题。所以比目鱼肌"第二心脏"的美誉是实至名归。

二、当“第二心脏”出现故障,身体会发出哪些警报?

1. 下肢水肿:久坐或久站后小腿肿胀,按压出现凹陷,说明静脉血回流受阻。

2. 静脉曲张:小腿皮肤表面出现蚯蚓状青筋,这是血液淤积的典型表现。

3. 运动耐力下降:短时间行走后就感觉小腿沉重、乏力,说明肌肉泵血效率降低。

4. 夜间抽筋:比目鱼肌异常收缩,可能是血液循环不畅导致的代谢废物堆积。

5. 足部冰凉:末端供血不足,反映出血液回流出现障碍。

三、养护"第二心脏"的科学方法

重视这块容易忽略的肌肉,为了让身体的"水泵"高效运转,激活比目鱼肌的泵血功能,可以试试这些科学方法:

1. 日常训练:

踮脚训练:站立位,缓慢踮起脚尖再放下,重复20次为一组,每天3-4组;

坐姿勾脚:坐在椅子上伸直双腿,用力向腹部方向勾起脚尖;

2. 放松拉伸:

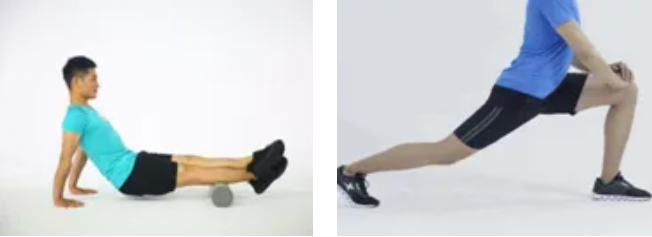

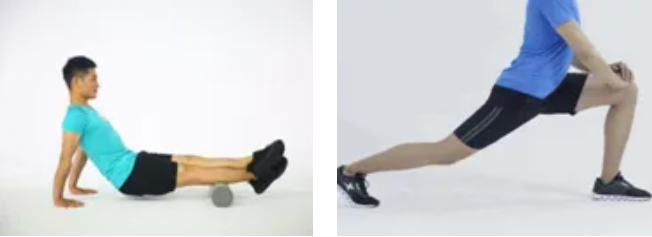

泡沫轴按摩:俯卧位用泡沫轴滚动小腿后侧,寻找疼痛的肌肉条索,着重碾压;

拉伸练习:弓步下压,静止状态下拉伸小腿后侧的比目鱼肌,每次保持30秒;

3. 生活习惯:

避免久坐,每小时起身活动5-10分钟;

多参加游泳、骑自行车等动作,促进下肢血液循环:

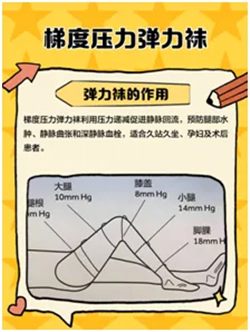

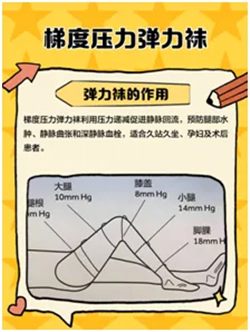

穿着梯度压力袜,辅助静脉血液回流。

所以,比目鱼肌的健康直接关系到人体循环系统的正常运转。忽视它的存在和功能,可能导致严重的静脉循环障碍问题。因此,我们要像呵护心脏一样,重视并养护好我们的“第二心脏”!

(部分图片素材来源网络,侵权即删)

来源:骨科二病区 唐晓东

党委宣传统战部编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页