20年前的人工关节置换,

导致双下肢"长短腿",

巨大行走落差,

李先生经历了什么样的痛苦?

看骨科一病区团队如何运用

前沿科技破解翻修难题,

让患者重拾平稳人生。

【惊心数据】

7厘米落差,每一步都是煎熬

X光对比图清晰显示:李先生左股骨解剖轴仅38.8cm(右侧46.7cm),左下肢机械轴较右侧短缩达10.4cm。这意味着——

行走时如同单脚踩着7cm的"隐形高跷"

原本改善生活质量的手术,因假体松动等问题,反而造成了左下肢屈曲挛缩畸形。长期代偿性弯腰让他的脊柱弯成"C"型,关节僵硬和持续疼痛更是彻夜难眠。

【破局关键】

医工融合破解三大"难题"

面对严重骨缺损、软组织挛缩、长度差异三重难题,骨科一病区徐明杰主任团队亮出科技组合拳:

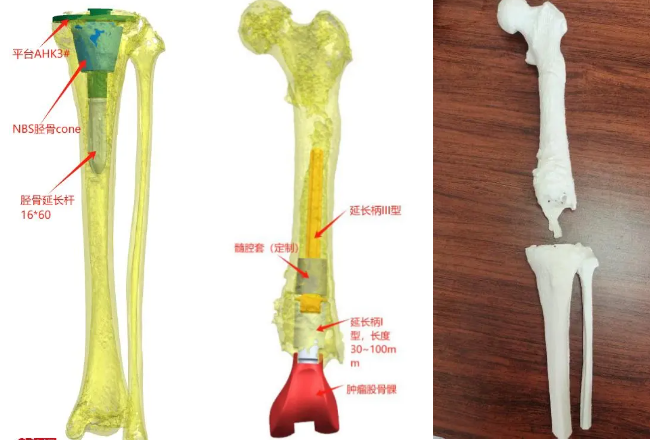

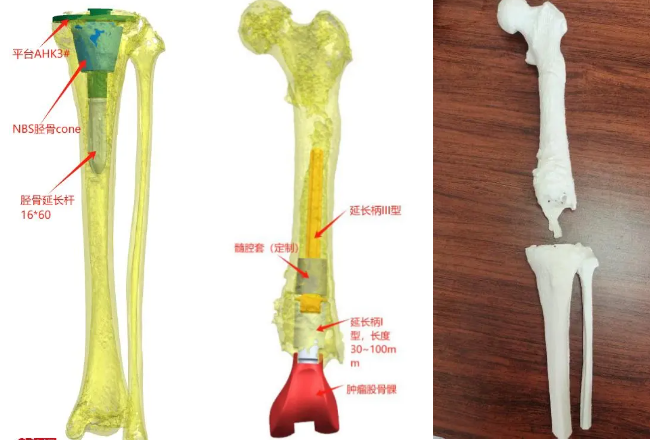

1:3D打印骨缺损"地图"

通过CT扫描,重建骨骼三维模型

精准测算和设计出与患者相匹配的个性化假体

2:智能手术预演系统

术前模拟软组织松解方案

确保术中精准调整力线

【手术直击】

精准施治重铸平稳人生

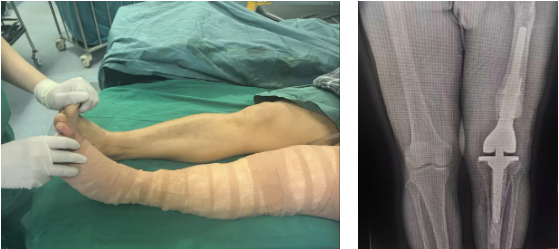

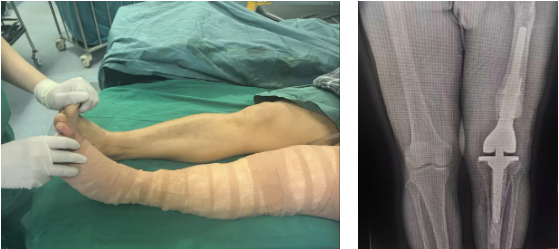

1.术前准备:下肢牵引

为了最大程度恢复肢体的长度,术前采用下肢牵引。

通过精准的牵引手段,患者的左下肢长度得到了部分恢复,为接下来的手术做了充分准备。

2.术中治疗:团队合作

1.阶梯式松解,逐层松解挛缩的后关节囊和侧副韧带,为假体植入创造空间。

2.精准植入,3D打印的膝关节假体与健康骨组织对接严丝合缝。

3.动态测试,实时检测关节活动度和稳定性,确保假体功能恢复,关节稳定。

3、术后复查:恢复良好

术后复查显示,患者的膝关节假体位置良好,符合生物力学要求,患者的下肢长度差异也得到了明显的改善。

术后对比X光显示,假体的位置恰到好处,患者的下肢机械轴已达预期重建目标。

【康复历程】

从“高低起伏”到“如履平地”

术后第三天:床旁CPM机被动屈伸训练,帮助恢复膝关节的活动度

术后第二周:在康复医学科专业团队的指导下,使用助行器辅助下渐进负重,逐步恢复行走功能

术后21天:首次用双足平稳站立时,经过康复训练的效果逐渐显现,患者的步态和体力恢复到了理想状态。

【专家忠告】人工关节这些信号别忽视!

徐主任强调,人工关节置换术后需定期复查,若出现以下情况应及时就诊:

行走时明显跛行

关节夜间静息痛

肢体可察觉缩短

每周四上午门诊楼3楼319坐诊,

如有诊疗需求,可及时来院就诊。

来源:骨科一病区 胡鹏程

党委宣传统战部编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页